光陰矢の如しと良く言いますが、あっという間に4月最終日。明日から5月です。

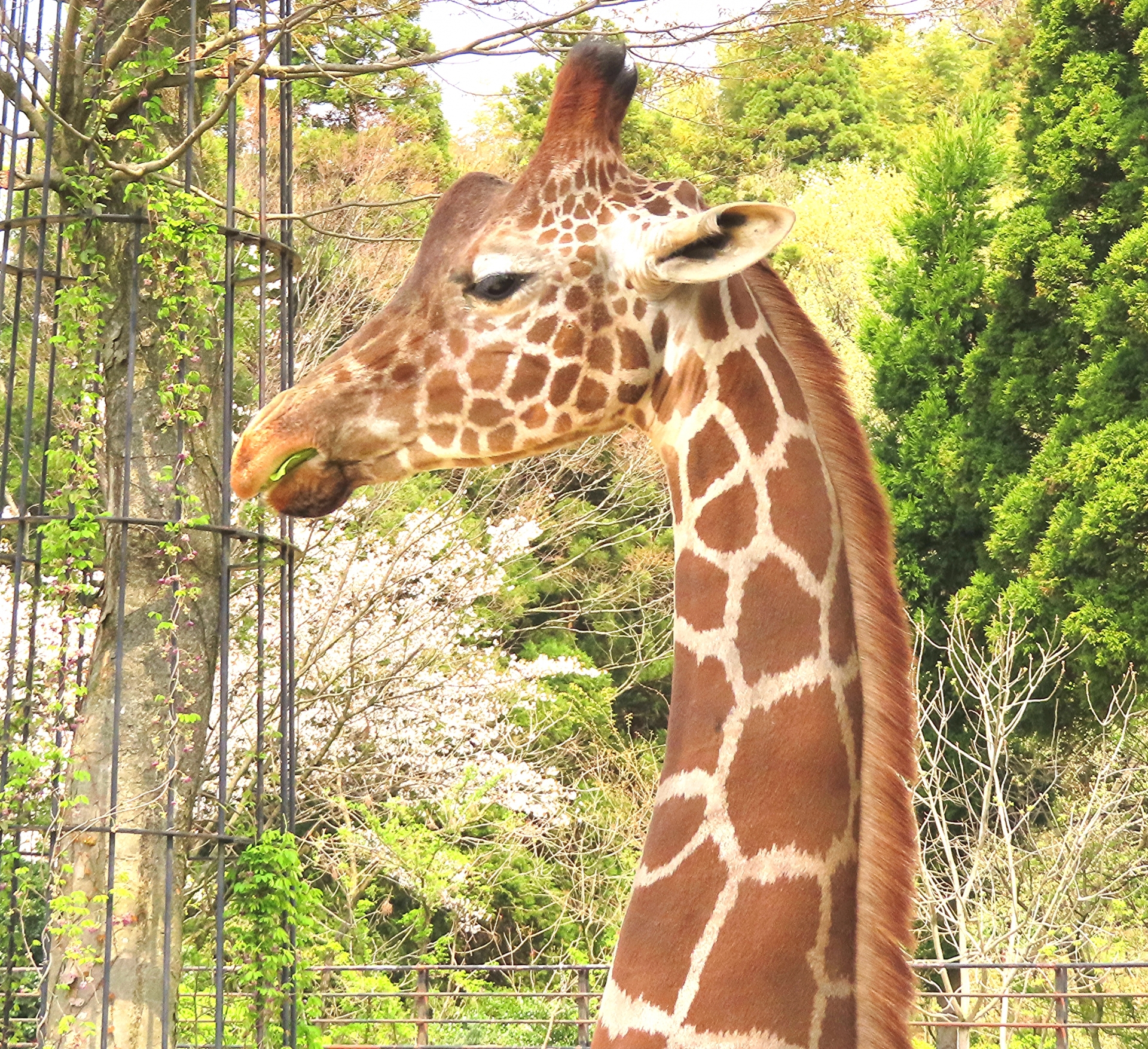

桜の季節から新緑の季節。花より団子の方なら、桜餅から柏餅の時期?

毎年、桜の時期になるとちょっぴり物思いに耽りがちになるのは、桜の名所が寺社仏閣に多いからだけではなく、桜そのものが諸行無常を体現しているような気がするからでしょう。「いろはにほへと ちりぬるを」から始まる「いろは歌」でも、そこで歌われている「色が匂う」は花が咲くことを表現しており、この「花」は日本人が愛してやまない「桜の花」のことだとか。

参考:真言宗御室派 総本山仁和寺『いろは歌』

https://ninnaji.jp/news/sermon-apr/

毎年のようにいつ咲くのかを待ち侘びて、散らないでほしいと願ったところで「必ず散る桜の花びらに、人々は人生を重ね「無常」を感じるからこそ、愛されるのではないか」(上記『いろは歌』より引用)。そして、いつまでも咲き続けてほしいと願っても、桜の代表格とも言えるソメイヨシノは接ぎ木や挿し木で増やした栽培品種であるため、60年寿命説が出たり引っ込んだりしています。少なくとも、自然に増えていくことはないので、いつまでも存在し続けるとは言い難いでしょう。

仏教の無常観を詠んだ歌がピッタリとハマり、また日本人の祖の一人とも言われるコノハナノサクヤビメとも関連づけて語られる桜は、日本人の思想や死生観、神仏習合にも深く影響しているかもしれませんね。

今回は、そんな桜のあり様をきっかけに、仏教の無常観や諸行無常、それからタイトルにも用いた自然(じねん)について、語ってみましょう。日本人が生き抜くために培ってきた、アナタの奥深くにも根付いている初歩にして基本の「イロハ」もお伝えできればと思います。

目次

宗教の話だけど、宗教の話じゃない

「宗教は間に合ってますから」と逃げなくても大丈夫。仏教の込み入った話をするつもりは毛頭ありませんし、そもそも資格もありません。門外漢としてただ面白いなぁと思って眺めてたら、他の自己啓発とも共通項があるなとか、実践可能なノウハウとしても有用だなと思ったので、そこを中心にお話しします。

決して、縁起がどうのとか、上座仏教がどうだとかの話には深入りしないのでご安心ください。

それでも触れざるを得ない宗教的な部分、仏教の根幹のお話として、「生老病死」と「苦」、「諸行無常」と「執着(しゅうじゃく)」がキーワードとなるでしょう。本当はそこから「四苦八苦」だの「色と識」だのと広げなければならないんですが、一旦はこの四つのキーワードだけで十分だと思います。

正確なことはきちんと専門家へ尋ねたり、専門書を紐解いていただけたらと思いますが、ざっくり解釈すると、ヒトは生まれた瞬間から死ぬ瞬間まで、常に「苦しみ」に直面していて、老いたり病気になるのは当然のこととして、生きるのも死ぬのも苦しみがあるというのが、まず第一歩です。そこから身の回りにあるものは根本的に、未来永劫存在するのではなく、常に移ろいゆくものであり、それに「執着」して囚われすぎてしまうと、どんどん苦しくなっていく、というお話です。

四つで良いと言った矢先に申し訳ないんですが、ここに五つ目のキーワードとして「無明」を加えましょう。文字通り「明るく無い」、つまり「よく分からない」。見通しが悪いという意味で概ね問題ないと思います。

無明とは何かを例えるなら、押入れの奥へしまった収納ボックスの裏が、今どの程度汚れているか、どうなっているか、把握できていますか? みたいな話。暗くて周りがよく見えない時間帯、すなわち「黄昏」時に、なんとなく蠢く影が見えるけど、正体がよく分からないと、なんとなく怖いし、延々と正体が気になっちゃいますよね? それも一つの「執着」だとすると、「正体不明」による恐怖や苦しみが延々と自分を苦しめ続けますよ、ということです。

だから、手入れが行き届いていないところを減らしましょう、自分が把握できていないところ、見えていないところを少しでも無くしましょうという行為として、「掃除」や「断捨離」が出てくる訳です。年末の忙しい時期に「煤払い」をするのは、神道的な概念で「禊ぎ」の意味合いもありますが、仏教的にもそこで「気になること」を手放して、除夜の鐘で払ってもらう煩悩と共に、新しい年に持ち込まないという意味合いもあるんだと思います。

ここでもう一度整理しましょう。5つのキーワードを挙げましたが、さらに重要ポイントとなるのは「諸行無常」と「執着」、それから「無明」、つまり「見通しの悪さ」です。「見通しの悪さ」を何とかする具体的な手法として、「断捨離」に言及しましたが、断捨離とよく似たノウハウ、ありますよね? 頭の中にあるモヤモヤを全て紙に書き出して、脳のパフォーマンスを上げるというアレ。

GTDとかTodoリストを作ったり、マインドマップを各行為も、やっていること自体は「無明」を減らす作業です。終わらせたら忘れて執着を手放す。あるいは忘れてもいいように紙にメモして、スッキリする。これは果たして、宗教の話でしょうか?

今度は「諸行無常」と「執着」をもう少し掘り下げるために、また別の補助線を引いてみましょう。

諸行無常 = 抵抗してもどうにもならない自然の摂理

桜が諸行無常を体現しているのは、咲いても必ず散っていくから。季節や気温の変化に逆らわず、流されるままに自分を合わせるから、春目前で冷え込みが強くなってきたら開花の準備を進め、春がきた瞬間にパッと咲き誇って潔く散る。散らないと、余計な負荷がかかるからです。

諸行無常を科学的な概念で捉えれば、熱力学第二法則、つまりエントロピー増大の法則とも言えるでしょう。世の中の全てのものは、時間と共に朽ちていく。その一瞬一瞬に「変化して欲しくない」と執着したところで、その願いは叶いません。叶わぬ願いをずーっと気にかけていても、自分も状況も変化しません。

これを別の言葉で表現したのが、スティーブン・R・コヴィーが『7つの習慣』で書いた「影響の輪と関心の輪」です。自分が関心を寄せていても、自分の手でどうすることもできない領域のものがあり、それに囚われすぎても人生は何一つ変わらない。関心の輪に注力せず、影響の輪に注力せよと。

また、他人に対してどうにかしようと思ってもどうすることもできないよ、と割り切りを促しているとも言えるのが、『嫌われる勇気』などのアドラー心理学です。

例えば、灼熱の砂漠で脱水症状を起こしかけている人を、近くのオアシスまで背負って、やっとの思いで水辺まで連れていったとします。そこで水を飲むかどうかは、その人次第です。コップで水を汲んで、無理やり口の中へ注ぎ込んだとしても、「飲み込んでなるものか」と抵抗されるかもしれません。

「なんて強情な奴だ、素直に水を飲んで楽になればいいのに」と思うかもしれませんし、わざわざ苦労して、「ここまでしたのに」と、「してやった」という思いからモヤモヤを募らせるかもしれません。

でも、相手はあくまでも他人なので、自分の思い通りになるとは限りません。水を飲ませることに成功したとしても、「死のうと思ってたのに」と逆に恨まれたり、嫌われたりすることだってあるわけです。

他人が自分の思い通りに動いてくれたり、好意を寄せてくれたりするのは大変喜ばしいことです。

しかし、そう上手くいかないからこそ、計画経済は計画通りにいかず、社会主義国家は指導者の思惑から逸れ、箱物行政は頓挫する上に、「全米No.1の大ヒット!」と大々的にプロモーションしても、興行収入的に大失敗なんてこともあるわけです。

どれだけ心を込めてラブレターを綴っても、相手が振り向いてくれるとは限りません。むしろ、振り向いてくれないからこそ、恋愛ものは『源氏物語』が生まれた平安時代から現代、果ては未来に至るまで、人の興味を惹き続ける一大ジャンルになっているとも言えます。

「こうなって欲しい」、「こうなったら良いのに」と実現し得ない願望に執着しすぎると、それがそれが性愛における関係であれば、セクシャルハラスメントやストーカー行為へと発展したり、果ては「痴情のもつれ」や「無理心中」といった、痛ましい結末を迎えてしまうことすらあります。

相手はあくまでも他人であり、どんな考えを持ち、どう感じ、どう行動するかをこちらが完全にコントロールすることはできません。

仮に素直で優しい人であっても、人はみな「天邪鬼」な一面や「面倒くさがり」な部分を持っているので、ロボトミー手術を施したり、洗脳でもしない限り、人を思い通りに動かすなんて無理だと、ある程度割り切った方が賢明でしょう。

「他人に期待しない」は冷たい響きに聞こえるので、個人的にはあまり好まない表現です。しかし、他人を思い通りにしようとか、「こうなったら良いのにな」を過度に求めず、思い切って手放すという態度は、自分を苦しみから解放するための、有効な手段だとも考えます。

つまり、「執着」するから「苦」が生まれる。また、「どうなるか分からない=無明」があることで、人は不安を抱え、「苦」に繋がる。解決するためには、「執着」しないで手を離せばいい。

「諸行無常」なんだから、自分の力ではどうにもならないことには執着せず、スパッと諦める。

変わりゆくもの、移ろいゆくものに囚われすぎないことが、「苦」を減らす方法ですよというのが、仏教の教えです。

主体的にストレスフリーで生きろ

仏教が説いているものは非常に奥深く、宇宙観や地獄、輪廻や衆生救済といった壮大なスケールの話も含まれるので、複雑に思えます。ただ、根幹の部分、実践的な部分にフォーカスすると、「背伸びしないで生きることが、ストレスフリーだ」というメッセージに思えます。

世の中のあらゆるものが、まるで自分の意志でコントロールできるように錯覚しがちだけれど、実際には思い通りにならないことのほうが多い。あれもこれも手に入れようとしたり、他人を変えようとしたり、「なんで思い通りにならないんだ」と囚われてしまうと、途端に苦しくなってしまう。

「生老病死」という苦しみのなかで、どうやって生きていくのか。それは、執着を手放して、無明を減らし、余計なものはどんどん手放して、自分でハンドリング可能なものだけで己の人生を生きていこうという、ニュアンスです。

仏教の開祖とされる釈迦は、釈迦族の王族として生まれた人物です。王族の地位も財産も全て捨ててから修行し、悟りを開いています。また、俗世間的なものはどんどん捨てろ、物も財産も持たずに、喜捨、お布施を受けろとも説かれています。

仏教やお寺と聞くと、「坐禅」を思い浮かべる方もいらっしゃるでしょう。

曹洞宗では、「只管打坐」とただひたすらに「座る」こと、雑念をいっさい捨て去って、ただひたすら座禅を組むことを重要視しています。ここにもまた「捨てる」が関わっています。

兎にも角にも、「捨てる」こと。そして「手放すこと」。

これが実は、仏教の本質なんじゃないでしょうか。

そして、「我欲」や「自我」も含め、ありとあらゆるものを捨て去った後、これ以上手放せないとなった時手元に残っているものが「自分」であり、「自ずから然り」=「自然(じねん)」です。

自分らしいあるがままの状態、本来の美しさを指すとも言われています。

明治時代に「Nature」の訳語として「自然」が用いられたので、現在では「しぜん」と読む方が一般的かと思いますが、「自然と」や「自然体」のようにすれば、本来の「自然(じねん)」の意味が想像しやすいでしょう。

つまり、「ありのまま」の自分、「Let It Go」で良いんじゃないかというのが、仏教の根っこです。

流れに勝とうとしない

ありのままの自分、「自然」や「自然体」の話にまで辿り着きましたが、もう一つ大事なポイントが「(諸行)無常」です。「これが自分だ」と決めつけてしまったり、「絶対に譲らない」と頑なに構えてしまうのは、まだまだ「我」に囚われている状態。そのままだと苦しみが付き纏います。

何度も登場してきた桜の話。桜は、「無常観」を体現した花、草木ではないかとお伝えしています。

桜は「無常」を受け入れて咲き、そして散っていく。満開に咲く時を選ばず、風に吹かれれば散り、雨に打たれても抗いません。

我を張って「散りたくない」と抵抗せず、移ろいゆく流れの力に沿って、身を任せています。

なぜ桜は流れに逆らわず、散るべきときに散るのか。流れに沿う方が自然で、無駄なエネルギーを使わずに済み、逆らえば逆らうほど、大きな力によって押し戻されてしまうと知っているから。あるいは、それをやろうとした個体が、淘汰されてきたからかもしれません。

川の中に堰を作って流れをせき止めようとしたり、流れを変えようとすれば、その場所にだけ強い負荷がかかります。水が出ているホースの口をギュッと指で摘んだことがあるなら、経験的にご存じでしょうし、流体力学の世界でも「よどみ点」や「よどみ圧」という言葉で説明されています。

強いよどみ圧を受けてでも、散るべきときに花を散らせないメリットが桜にあるのか。

恐らく、桜にはないからこそ散っていくのでしょう。

つまり、肩肘を張らず、また何もかも手放さないと、手を握りしめないこと。

自分より強い力、大きな流れにいつ晒されても良いように、程々に緩んで、時には素直に流されてみる。完全に抵抗するよりは、流れに任せて受け流し、自己主張を合わせてみる。それが、桜に学ぶ「自然」のイロハです。

ユルむが勁い

力強さの象徴として、大きくて硬いものを想像しがちですが、硬さばかりに優れていても、必ずしも強いとは言えません。いわゆる、「剛性」と「靱性」の話ですが、「変形しにくさ」を表す「剛性」ばかり強くても、粘り強さである「靱性」が欠けていれば、すぐに折れてしまいます。硬いけど脆いとも言えます。

日本刀は、その内部構造と製造過程の巧みさによって、剛性と靱性という、相反する性質を高次元で両立していると言われています。折れず、曲がらず、そして切れ味も落とさない。

日本刀の持つ「しなやかさ」は、近年よく耳にするようになった「レジリエンス」にも通じます。

単なる「強さ」ではなく、打ちのめされても折れず、やがて元に戻る「弾性」や「回復力」のようなものであり、「疾風に勁草を知る」の「勁さ」です。

硬いだけでは、どこかで折れてしまいますが、一見頼りなく思える「暖簾」の方が、どんな力にも負けない勁さを持っています。「暖簾に腕押し」では、押した側が拍子抜けして勝負した気にもならないのに、暖簾は波風を一切立てずに負けていません。

また、どこにも力が入っていない、力感がない構えを最上とした剣豪に宮本武蔵がいます。

彼が記した『五輪書』、「水の巻」では心のありようも身体の構え方も、水の心を手本として「脱力」を唱えています。

つまり、流れる水のように、ユルんでいた方が速くて勁い。

全身に力を入れて、雑念に塗れたままでは脆くて弱いということ。

宮本武蔵は、目の前の現象を見る「見の目」と目では見えない物事の本質や相手の心を見る「観の目」を解き、更に「観の目強く、見の目弱く」とも言いました。これは仏像や坐禅での「半眼」と同様です。何かを凝視することなく、うっすらと目を開け、外の世界と内なる自分自身のどちらも見つめるための状態です。

どちらにも偏らず、中間のニュートラルを維持する。

ユルむのは簡単そうに思えますが、案外大変ですよ。

脱力や坐禅はパフォーマンスを上げる

脳の中から気になることを紙の上へ書き出して、一つ一つ処理していくとスッキリする、仕事が捗るというのは、疑う余地はないでしょう。ご自身の経験上、何か一つくらい試してみたこともあるはず。

一部の経営者が坐禅やマインドフルネスに傾倒し、脳内の雑念や気になることを減らしてパフォーマンスを上げているのも、ほぼ事実だと思います。余計なデータやプロセスを削除し、メモリに余裕を持たせれば快適になるのは、コンピュータも同じです。

気に病むことが減らないと、五感も鈍ります。食事を摂っても味が分からないし、せっかく良い季節を迎えたのに、景色が目に入りません。時の移ろいや小さな変化に気付くためには、感性を高める必要がありますが、それにはまず脳のメモリを解放すること。つまり、無明や執着、煩悩や雑念を取り除くことが第一歩です。

それから、「こうあるべき」といった理想論や、「こうしなさい」といった他人への指示や期待も手放すこと。思い通りにならなくても気にしない、気に入らないものが目に入りそうになったら、わざわざ近寄らない。心理的に余計な荷物を増やさず、また欲をかいて頑張ろうとしすぎない。

いつも通りで、ただし油断は禁物の構えをニュートラルにしておけば、それで十分です。

人生は万事、「ケ・セラ・セラ」かつ「アイタペアペア」。

なるようにしかならないから、「気楽に行こう」で良いのでは。

体も同じで、脱力、ユルむ方が上手くいくでしょう。

先日、日米の両方で野球殿堂入りを果たしたイチロー選手は、ウエイトトレーニングに重きを置かず、初動負荷や身体操作に重点を置いています。打席へ入る前のストレッチやルーティーンも印象的ですが、「いつも通り」のパフォーマンスを発揮するため、磨くための取り組みが、50歳を越えてもなお現役選手と変わりない動きに現れています。

つまり、どこかに力を入れすぎないこと。特に、肩甲骨周りや股関節を柔らかくしておくことが、「普段通り」の力を発揮するために重要だということです。頭を柔らかくするには、体、特に肩周りや股関節も柔らかくしておく。逆に言えば、頭が硬くなっている、頑固になっているなと思ったら、肩甲骨をほぐしてみる、股関節を柔らかくしてみるのもオススメです。

気持ちをユルめる、ストレスを手放すという点では、呼吸がキーポイントとなるでしょう。

「溜め息」は「幸せを逃す」と言われたり、周囲にいい印象を持たれないので、「深呼吸」や「長く息を吐く」ことを意識してみてください。身体の内側にある嫌な気持ちやストレス、イライラを一緒に吐き出すつもりでフーッと吐ききってしまえば、自然と吸えるので、まずは吐くことを意識的にやってみてください。

これで、気持ちも身体も頭もハイパフォーマンスを発揮しやすいニュートラルに、ユルめることができるでしょう。しっかり初期化して、目の前のことに集中する。力まずに程よく受け流し、場合によっては流れに身を任せてみると、ストレスも溜めずに活躍できるはず。

自然を保ち、必要に応じて「散りぬるを」。

『シャーマンキング』の主人公・麻倉葉と、『テニスの王子様』の手塚国光を心の中に住まわせて、いつでも「なんとかなる」とユルく構えて「楽に生きる」を信条に、「油断せずに行こう」を持ち合わせておけば、大抵のことはなんとかなりますから。

無理しない、頑張らないWeb制作

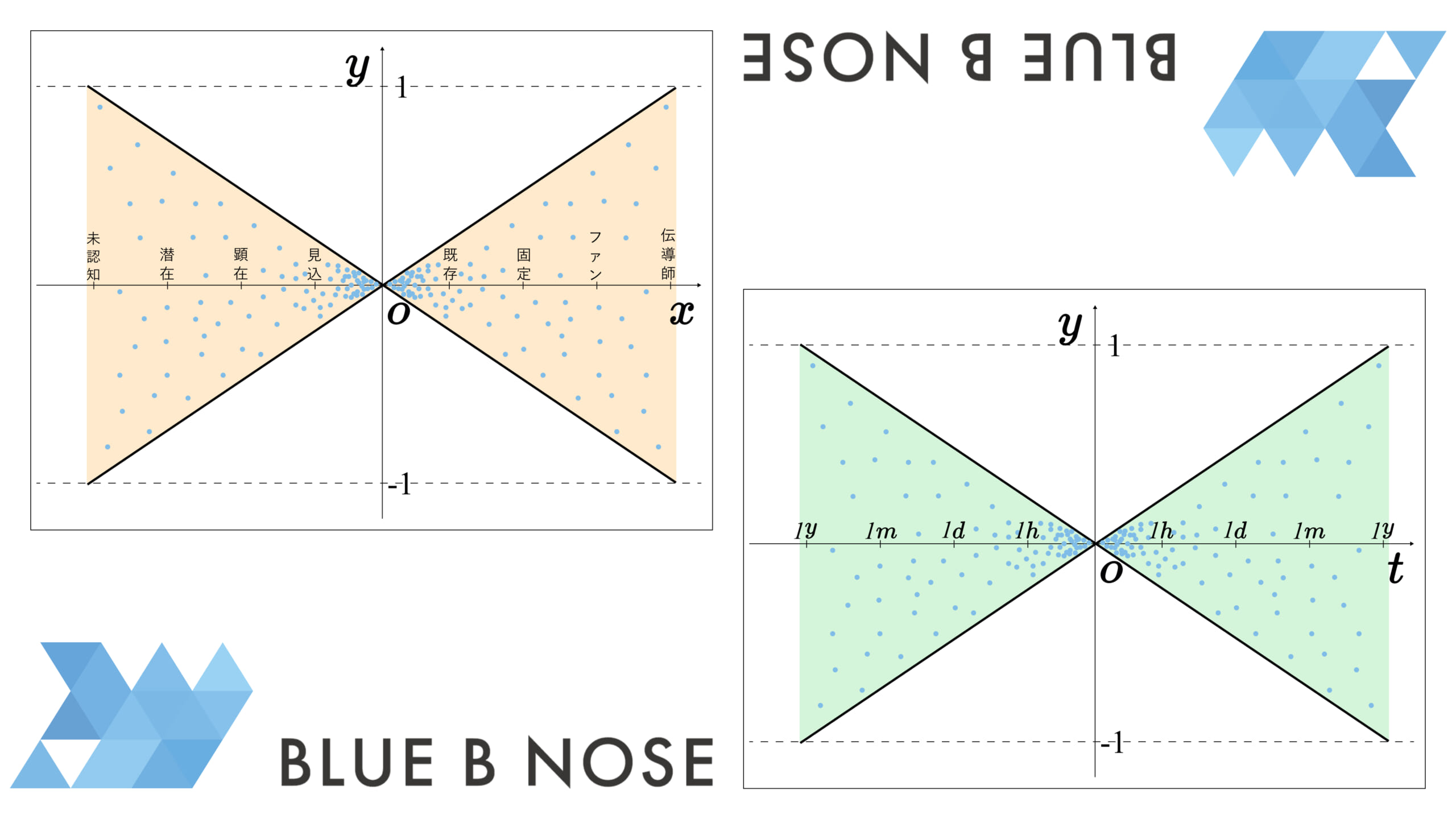

BBNでは、余計なストレスをできるだけ溜め込まず、無理なくできることしかやらないをモットーに、頑張らずに続けやすいWebサイト制作や、Webマーケティングを提供しています。

頑張らない、無理しない、力まずにニュートラルを保つ。どこにも力が入っていない時、何もしていない時の方が脳はエネルギーを使うという説もありますし、ユルむって意外と難しくて大変ですよ。それでも、ユルまない方がコスパが悪いので「自然」を選んでいます。

肩に力を入れて頑張ったところで、必ずしも結果が出るとは限らないWeb制作やWebマーケティングに、我々と共にユルっと取り組んでみませんか?

気楽に試してみたいという方は、ぜひお声かけください。