AIとネット検索、あるいはSEOとAIを取り巻く環境が変わってきたからか、何となく「ブランディング」という言葉がまた盛り上がっているような気がします。

2010年代半ば頃の起業ブームやスタートアップブームの時期にも、自己プロデュースやパーソナルブランディングといったフレーズが賑やかでしたが、今回の熱はそれらとは少し種類が違うようです。

AIの台頭に合わせたブランディングというか、いわゆる「パーパス経営」や「ウェルビーイング」といった流れの延長線というか、それらの派生として商売の目先を変えた方々が中心になっているのかも、という印象を受けます。

ーーとはいえ、ブランディングの微妙な違いを深掘りしても得るものはないと思うので、今回はこの「ブランディング」機運の盛り上がりそのものを、利用させてもらいましょう。

ブランドやブランディングとは何なのか。

また、なぜ「形から」入ってはいけないのか。

ブランディングに関する基本的なことや注意したいことについて、改めて整理します。

目次

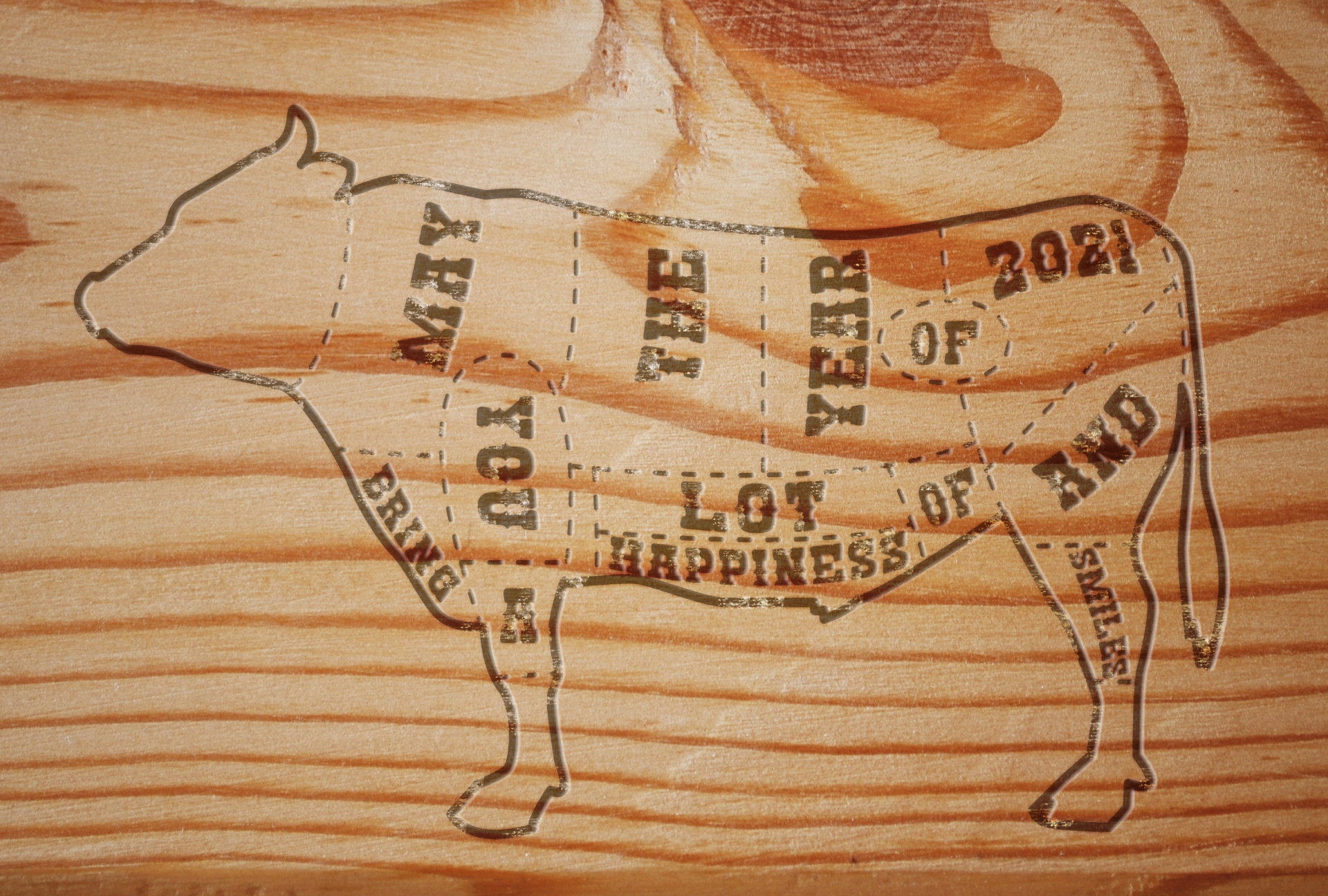

ブランドのルーツは焼印

ブランディングの話をする前に、まずは「ブランド」とは何かからおさらいしましょう。

ブランドの語源やルーツは、私が説明しなくてもご存知かと思いますが、焼印や「焼印をつけること」が原義だとされています。

“ブランドとは「焼印をつけること」を意味する brander というノルウェーの古ノルド語から派生したものであるといわれている。古くから放牧している家畜に自らの所有物であることを示すために自製の焼印を押した。現在でも brand という言葉には、商品や家畜に押す「焼印」という意味がある。これから派生して「識別するためのしるし」という意味を持つようになった。”

(Wikipedia ブランド-原義とそこからの派生より引用)

そこから発展して「どこの商品か」を表す目印になり、やがて「商品の価値」や「品質に対する保証」といった「価値の担保」まで担うようになりました。

自分たちの仕事や商品について、「我々がやりました」と責任を持って表明すること。

市場や顧客に対して、「信じてもいい」と約束すること。

それが、ブランドが担う最も本質的な役割です。

つまりブランドとは、商品やサービスの「品質保証」の証であり、ブランド名やロゴデザイン、タグラインやイメージカラーといった要素は、副産物に過ぎません。

実際に、ブランドロゴやパッケージデザイン、タグラインが時代と共に変更されることは珍しくありませんし、ショッパーやノベルティが変わっても、多少ガッカリするぐらいで済むでしょう。

しかし、そのブランドが提供する商品やサービスの質が下がったり、企業としての信頼を損なう出来事が発生した場合、「これはもう、私の好きだったブランドじゃない」とか「裏切られた」と感じて、それまでの愛情が嫌悪へ反転するでしょう。

この落差は、ブランドの本質が「デザイン」や見た目にあるのではなく、「信頼の証」であるという証拠じゃないでしょうか。

よって、「ブランディング」でまず重視すべきなのは、「品質保証」や「信頼の徹底・拡充」です。

自分たちの仕事に誇りを持ち、その成果を「信じてもらう」に足る責任を育てていくこと。その中核となるのは、従業員教育やオペレーションの最適化、コーポレートガバナンスの徹底といった日々の「見えない部分」です。

ロゴデザインやネーミング、タグライン、世界観を支えるフレーバーテキストといった要素は、それらに付随する「オマケ」でしかありません。

もしブランディングの最初に、見た目やビジュアルの話ばかりが出てくるようであれば、それはどこかで間違えている可能性が高いでしょう。

ブランディングは、全体へ波及する

ブランディングに本格的に取り組み始めると、「どの品質を保証するのか」や「同業他社と何が違うのか」といった根本的な問いに直面します。

「なぜその品質にこだわるのか」といった問いにまで遡れば、それは企業理念やUSPにまで還元されますし、導き出された答えに合わせて、それらをどう表現するか、どう伝えるかというプロセスを経るうちに、マーケティングやプロモーション、広報や広告といった活動全てにブランディングの影響が染み出していきます。

時には、ブランディングとマーケティング、あるいはプロモーションとの役割が混同される場面も見られます。それも無理のない話で、実際にそれらの領域とは密接に重なり合い、相互に影響し合っているのがブランディングです。

つまり、事業全体や企業そのものの在り方にまで影響を及ぼしかねない分野と言えます。

組織運営や事業活動においては、個人でも中小企業でも、ベンチマークとなる大手企業を参考にして、「形から入る」ことをむしろ推奨しています。可能な範囲で、仮でも良いから早めに骨組みを作っておくと、一定の安定感につながります。

ただし、ブランディングに関しては例外です。

「仮の形」を先に決め、そこに全体を無理に適合させたり、どこかのマネを安易に採用してしまうと、自分たちの価値観や「自分たちらしさ」を喪失してしまう可能性すらあります。

それはまるで、仮面を身につけることで意識や身体を乗っ取られてしまうフィクションや神話と、どこかで通じるものがあるような気がします。

翁の面や般若の面に合わせて演技をしたり、映画『マスク』でジム・キャリー演じる主人公が緑色の木の仮面に振り回されてしまったようにーーブランディングという仮面に支配されたくなければ、性急に「形から入る」のは避けた方が良いでしょう。

後回しは◯、おざなりはダメ

何を自分たちのブランドとすべきか、あるいは「自分たちが守るべき品質とは何か」が明確になるまでは、ブランディングや、それに付随するビジュアルや「形」は後回しでも問題ありません。

自分たちに合わないモノを無理に採用して右往左往するくらいなら、むしろ何も決まっていない方がマシです。

ただ、企業名やブランド名、ドメイン、SNSのプロフィール画像など、仮にでも決めないとスタートできない要素もあります。

そういう場合は、「あくまでも仮」であったとしても、真剣に考えた上で決めることが大切です。

勢いや思いつきで適当に決めてしまうと、後から意外とそれに引きずられてしまうので、後悔しないように気を付けましょう。

タグラインやスローガン、フレーバーテキスト程度であれば、後からどれだけ変更しても柔軟に受け止めてもらえます。

しかし、ロゴデザインやイメージカラーは注意が必要です。

「解像度が上がった」や「洗練された」と感じられる方向であれば受け入れられやすいですが、そうでない変更は、既存のファンから「裏切り」と受け取られる可能性が出て来ます。

名前やドメインに関しては、変更の必要が生じた場合、それまでの積み上げをゼロに戻す覚悟が必要です。中途半端な変更ではなく、完全な仕切り直しと捉えた方が現実的でしょう。

仮決めをするにしても、

- 大きな方向性は変わらないような「ラフスケッチ系」

- 仮決めであることが分かるような、柔軟さや曖昧さ

上記のいずれかに留めておくのが無難です。

また、ブランドとしての方向性が曖昧な段階で、専門家に相談したり、高額な制作費を投じて立派すぎる「仮の形」を作るのは避けた方が賢明です。

特に、自分たちで編集できないデータや、加工の融通が効かない納品物へ投資してしまうと、後から軌道修正も難しくなり、「変更できない仮の形」だけが足を引っ張ることになりかねません。最初はあくまでも、自分たちのラフ案をブラッシュアップしてもらう、清書してもらう程度の発注に留めましょう。

これからはブランディングが鍵を握るからといって、それらしい「形」にこだわる必要はありません。

ブランドの根幹は、アナタや従業員が日々の業務の中で積み重ねる行間にこそ宿ります。

支持してくれるお客様を裏切らないよう、目の前の仕事に真摯に向き合うこと。

それこそが、ブランディングとして最重要ポイントです。

ブランディングは顔役や司令塔だけど、銀の弾丸ではない

事業活動や企業にとって、ブランディングは全体を左右しかねない顔役や司令塔になり得ます。

しかしながら、ブランディングに全てを任せたり、「銀の弾丸」を期待するのは正しくありません。

ブランディングが本来担保すべき分野は、商品やサービスの「品質保証」であり、集客や宣伝はプロモーションや広告が担い、販売や契約はセールスが担い、それらをまとめる戦略やまとめ役としてのマーケティングを機能させるという、本来の機能や「守備範囲」を正しく理解しておかないと、せっかくのブランディングも十分に役割を果たしません。

事業活動の全体を底上げしたり、有意義に連携させる機能は期待できますが、過度な期待は禁物。

あくまでも守備範囲の広い遊撃手や、足の速いセンターのようなものであって、「全部アイツ一人でいい」は成立しません。

プロモーションやマーケティングがやるべきことは、それぞれの領域で担う。

それを踏まえた上で、ブランディングとして何をやるか、どこまでやるかもしっかり見極めましょう。

全体に波及する分、誤解しやすい分野ですが、何でもできる万能選手でも、銀の弾丸でもないという視点を忘れないこと。

それもまた、ブランディングをブランディングとして機能させるための、もう一つのポイントです。

形になっても終わりじゃないから、慌てない

ブランディングに限らず、「形から入る」全てのものに対して言えることですが、それはあくまでも仮の骨組みや安定剤であり、その場しのぎに過ぎません。本当の安定や完成には程遠い状態です。

ロゴデザインやイメージカラーといった「コーポレートアイデンティティ」へ落とし込み、一度収まるべき「形」を見出したからといって、それでゴールとは限りません。むしろ、一つの「形」へ辿り着いた瞬間から、終わりのない長い旅が始まると言っても良いでしょう。

ブランドとして独り立ちするまで、あるいはそれが事業活動や企業に取って頼れる存在へ成長するまで、事業活動もブランディングも、決して気を抜けない取り組みです。

だからこそ、焦って「仮の形」を持ち込む必要はありませんし、最初からブランディングが役立つとも限りません。世間のトレンドに引っ張られて、慌てて「それっぽい形」から入る必要もなければ、そこに時間や労力を割くメリットも、実はそれほど大きくないというのが、実態です。

自分たちが保証すべき品質とは何か。他と違う部分は何か。何がお客様から選ばれているのか。

そして、何に力を注ぐべきなのか。在るべき姿は何なのか。

借り物のブランディングで間に合わせたり、無理やり自分たちを枠に押し込めるくらいなら、たっぷり時間を費やして、気が済むまで、ああでもない、こうでもないと悩み抜いてみましょう。

例えばーー

なぜ大手コンビニの「ローソン(LAWSON)」は、ルーツが牛乳屋だからといって、今もなお「ミルク缶」のロゴを使い続けているのでしょうか?

なぜAppleは、リンゴはリンゴでも齧られたリンゴをロゴにしているのか。

マクドナルドのゴールデンアーチは、なぜあの形で、あの配色なのか……。

のんびりと時間をかけて、大手企業のブランドやロゴの由来を辿りながら、「なぜそれを採用し、今も守り続けているのか」を調べてみると、思わぬヒントが見つかるかもしれませんね。

ブランディングもBBNへ

もし、ブランディングに関して「何から手をつければいいか分からない」というお悩みや不明点、「自分たちらしさ」についてお悩みがあるなら、BBNに相談してみませんか?

アナタのビジネスに必要な「ちょうどいい」ブランディングを、一緒に考えます。

Webサイト制作やマーケティングへの活かし方まで見据えたブランディングをしたいなら、遠慮なくお声かけください。