最近の投稿で、何度か「本当の顧客」というフレーズを使っています。

これに対して、「お金を出していただけるなら、全てのお客様は神である」や「顧客は顧客だろう」と思われる方もいらっしゃるかも知れません。

しかし、デジタルツールやSNSが発達し、見込み客や未認知段階も含めたユーザーの声やリアクションを回収しやすくなった結果、数の少ない固定客やリピーターより、数が多くて声が大きい一回限りの顧客や、そもそも比較検討段階までで購入すらしていない「外野」の意見を誤解したり、振り回されてしまって、見当違いの改善に走った結果、固定客やリピーターの離脱を招いて、衰退していった企業も少なくありません。

最近では、書いてある言葉をそのまま受け取れず、書いていないことを語解釈するような「日本語が読めない」タイプの顧客や、カスハラ、社会的なリンチのようなキャンセルカルチャー、さらに転売なども問題視されるようになり、好ましくない顧客、ペルソナ・ノングラータも生まれています。

そんな中で、見込み客以前の未認知層まで「顧客かも知れないから」と、全てに対して同じ振る舞いをするべきでしょうか。「広告のキャンペーンに飛びついただけだから」という、浮気性で薄利多売なら何でもいい人たちまで、必死に追い縋るべきでしょうか。

そういう観点から、「本当の顧客」というフレーズを使って、企業のためにもなる顧客を大事にしましょうとお伝えしてきたつもりです。

今回はそんな「本当の顧客」や、顧客にも段階があるという話、またドラッカーが『マネジメント』で語っていた「顧客の創造」についても、お伝えします。

目次

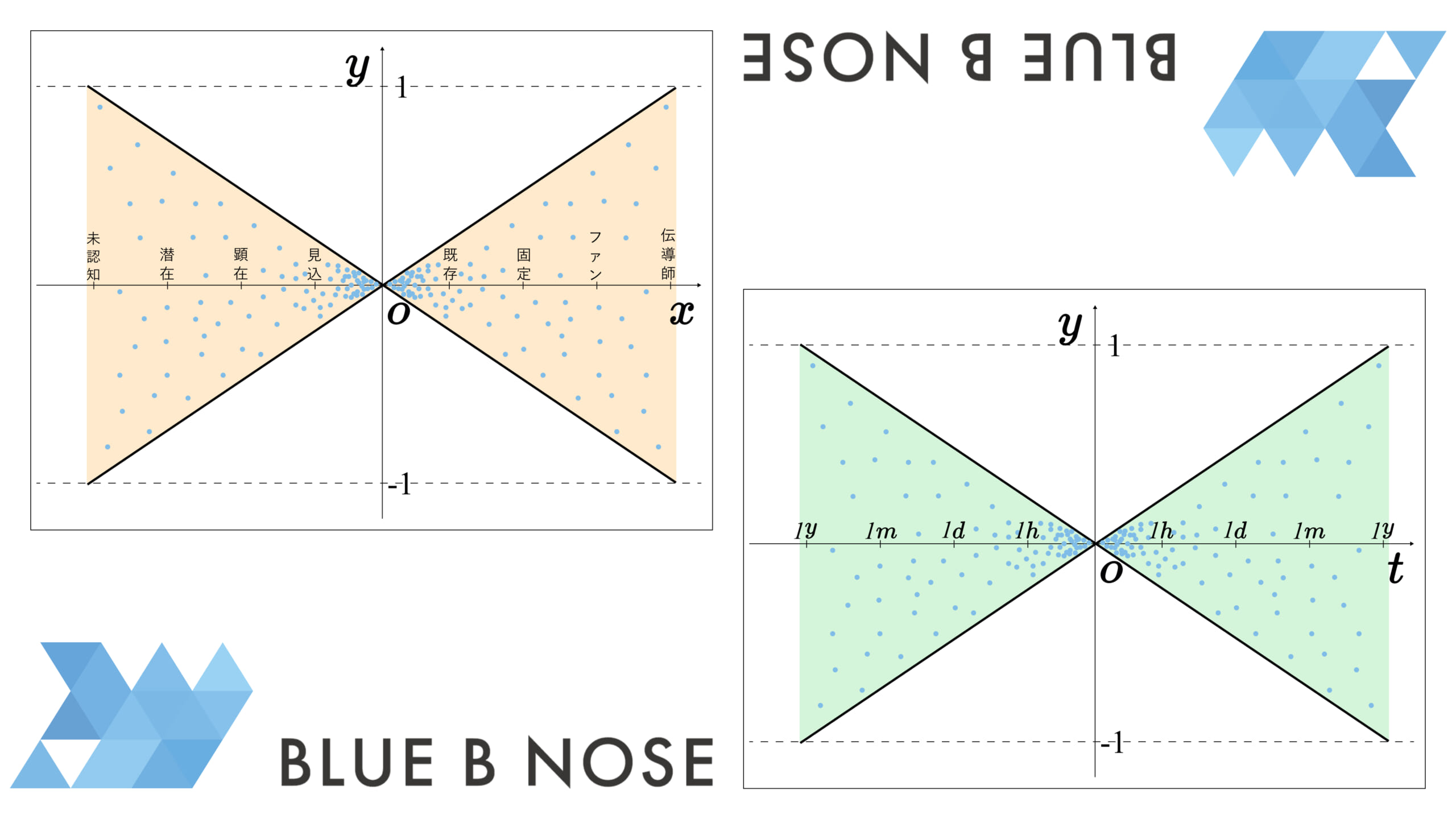

顧客には段階がある

「本当の顧客とは何か」に触れる前に、顧客の段階について整理しておきましょう。

顧客は、大きく分けて次の8つの分類が考えられます。

- 未認知層(こちらの存在をまだ認識していない)

- 検索(潜在)層(需要は曖昧で、何となく情報を探している)

- 検索(顕在)層(需要ははっきりしていて、比較検討段階)

- 購入層(初めて商品・サービスを購入してくれた人)

- 固定客やリピーター(繰り返し購入してくれる人)

- ファン(ブランドや企業そのものに愛着を持ち、広めてくれる人)

- 離反者(以前は固定客やファンだったのに、嫌いになってしまった人)

- ペルソナ・ノングラータ(好ましからざる人物)

ひと口に「顧客」と言っても、企業やブランドとの距離感や関係性には大きな違いがあります。

狭義のSEOやマーケティングは「検索(顕在)層」向けが中心でしょうか。既に買う気になっていて、Webサイトや売り場に辿り着いている相手に向けて、「どうすれば買ってもらえるか」を必死に考えている印象です。

広告やPRでは、検索(潜在)層や未認知層へ存在をアピールする取り組みも行われます。

ここで特に注意しておきたいのは、以下の3点。

- 固定客未満は、流動的な浮動客である

- 固定客やファンと浮動客では、優先順位や求めるものが異なる

- ボリュームゾーンは浮動客。利益率は固定客やファン

固定客の中には、「生活圏にあって便利だから」という理由で利用している人もいます。必ずしもそのブランドや企業の理念やこだわりまで理解している訳ではありませんが、少なくとも「悪くない」とは思ってくれています。その一方で、一回限りの関係やそれ未満の浮動客は、企業にとって好ましくない口コミやレビューを残す可能性もあるため、注意が必要です。

また、固定客と浮動客を比較した場合、数が多いのはおそらく後者です。浮動客に対して一回のチャンスをものにしようとする戦略は、確かに数のメリットがあるように思えますが、浮動客ばかりを優先してしまうと、固定客やファンは離反者へ変わってしまうリスクがあります。

実店舗、特に大きな書店や家電量販店の売り場変更が、正しくそれに当たります。

繰り返し来店する顧客は「アレは、あの辺の売り場だな」と物理的に記憶しています。しかし、売り場が移動したり、レイアウトが変化してしまうと「ここは、自分の好きだった店ではない」と感じ、二度と来店しなくなることもあります。

その結果、「太客」を逃し、数が多いものの利益に貢献しない浮動客へ依存することになります。固定客やファンの離脱が続けば、浮動客を喜ばせるために、無理に頑張り続けないと倒れてしまう状況にも陥りかねません。

浮動客はあくまでも浮動客です。どれだけ「こっちを振り向いて欲しい」と求愛してみても、他に好きな人が現れれば、すぐにそちらへ靡いていきます。浮動客はあくまで相対的な評価で一瞬「良い」と思っただけであり、「アナタだから」好いている訳ではないからです。

人口減少は避けられないご時世で、数を追い求めるだけでは行き詰まります。限られた人数に対して、LTV(顧客生涯価値)を高める戦略へ切り替えるべき現代において、誰を選ぶべきなのか。その答えは明白です。「アナタだから」と応援してくれている固定客やファンこそ、大切にすべき存在でしょう。

どれだけリソースを費やしても振り向いてくれない相手、こちらを好きになってくれそうにない人を追いかけ続けるのか。それとも、身近にある愛や、そばにいてくれる人を大切にするのか。誰を大切にすべきなのかはもう、お分かりですよね。それが「本当の顧客」です。

ウケる情報は、望まない顧客にもウケやすい

顧客の段階や分類に気をつけたいもう一つの理由は、情報発信に細心の注意が必要だからです。

比較検討中の顧客や、需要がはっきりしていない段階の顧客、あるいは購入目前だけど最後の踏ん切りがついていない人に向けて、ウケが良さそうな情報を不用意に提示してしまうと、企業としては望んでいない顧客、ペルソナ・ノングラータも引き寄せかねないということ。

例えば、広告代理店の提案に乗っかって、期間限定の値下げキャンペーンを展開したとしましょう。広告やクーポンをきっかけに、新規の浮動客は沢山集まってくるかもしれませんが、その浮動客がその後に固定客となり、利益率の高い商品やサービスを購入することは少ないでしょう。

それだけならまだしも、「特別なキャンペーン価格だから」と飛びついてきた顧客が、「前と同じサービスをして欲しい」と求めてくるかもしれません。それを断ると「こっちは客だぞ」と強請られてしまう可能性もゼロではありません。

また、商品やサービスの提供に特定の段取りや条件がある場合、契約締結後のプロセスで「営業から聞いていた話とは違う」と文句を言い始めたり、「特別扱いしろ」と要求してくるかも知れません。それを「顧客は顧客だから」と上層部が丸め込んでしまうと、売上以上のマイナスが発生するリスクがあります。

ペルソナ・ノングラータには、転売目的の購入者や、利用者層でもないのに文句や言いがかりをつけてくる外野、「日本語は読めるけど読めない」という層も含まれます。「本来の顧客」が明確であれば、何を優先してどう対応すべきかが自ずと決まりますが、それが曖昧であれば、どの声を受け止めて何を改善すべきかを見誤ってしまいます。

誰にでもウケる情報は、本来受け取って欲しくない相手にも届いてしまいます。多くの方に受け取って欲しいという気持ちはよく分かりますが、どの段階の人に対して届けたいのか、どういう人たちが反応しているかも理解しておかないと、せっかくの取り組みが逆効果になりかねません。

特に、ペルソナ・ノングラータは対話による理解や説得非常に困難であり、一度関わりを持ってしまうと、簡単には離れて行ってくれません。ペルソナ・ノングラータから利益を上げて関係を持ってしまうぐらいなら、むしろゼロの方がマシと思えるレベルの害悪であり、災厄とも呼べるかもしれません。

ペルソナ・ノングラータを寄せ付けない、目をつけられない予防策まで求められているような気がします。

既存顧客、既存需要のゼロサムは、レッドオーシャン

需要が顕在化している浮動客に対して、それに追従する、あるいは先回りをするような提案を行えば、確かに販売は達成できるかも知れません。しかし、ドラッカーが指摘したように「多くの企業で行われているマーケティングは『販売の遂行』でしかない」という罠に陥ってしまいます。

これの何が問題なのかというと、すでに存在している需要や顧客を奪い合う競争が激化してしまい、猛烈なレッドオーシャンが広がってしまう点です。つまり、全体のパイが増えるとは考えられず、一定の取り分を分け合うゼロサムゲームに囚われた思考から抜け出せなくなり、新しい可能性や成長の機会を見逃してしまうという点が、問題となっています。

ドラッカーの『マネジメント』や「顧客とは何か」という問い、更には「顧客の創造」という概念に立ち返るのであれば、ドラッカーが想定した本来のマーケティングやSEOは、ゼロサムゲームに新規参入することではなく、全体のパイを増やすこと、つまりゼロサムゲームの枠外に働きかけて、ゲームのフィールドを広げることだったのではないでしょうか。

プロダクトアウトやマーケットインといった用語に基づき、すでに言語化され認知されている需要に対して、「こうすれば売れる」と組み立てるのは、『販売の遂行』に過ぎません。これは、全体のパイを増やす行為や、未知の領域を広げる行為とは程遠いものです。

この基本に背を向けて、ひたすら既存需要の奪い合いに注力してしまうと、市場は着実に衰退し、企業や事業活動は「社会の公器」としての役割を果たせなくなり、本来の「世間よし」も達成できなくなってしまうと言えるでしょう。

そして、基本というのは「できなくてもいいこと」や「避けてもいい道」ではなく、そこを避け続けることで窮屈になり、どこかに無理な力がかかって、最終的には破綻に至るような「不可避のメインストリーム」。言い換えれば「王道」とも呼ばれるものです。

無から有を生み、ゼロからイチを創造するという本来の「顧客の創造」は確かに困難であり、未知の領域へ踏み込むためには、勇気を振り絞る必要があります。失敗を恐れて縮み上がりそうになるかも知れませんが、それが怖いからと無理を重ね続けてきた結果、「失われた何十年」に陥ってしまったのではないかと感じることもあります。

既存の成功事例や、すでに確立された需要に向けて『販売の遂行』に注力すれば、確かに失敗は少なく、成功する確率は高まるでしょう。しかし、そればかりをやり続けて「顧客の創造」や「パイの拡大」を忘れてしまうと、結果的に社会も経済も萎縮してしまいます。

その状況を打破するためには、今一度ドラッカーの『マネジメント』に立ち返り、「顧客の創造」や「需要の創出」に取り組まなければなりません。つまり、目先で失敗しにくそうな浮動客を追いかけ回し、「こうすれば売れる」を追求するだけでは、社会的によろしくないのでは、と考えています。

国家主導でやるべきだけど、期待し過ぎない

「顧客の創造」を国家全体で取り組んでしていたのが、所得倍増計画や日本列島改造計画といった、昭和の高度経済成長でした。平成のアベノミクスもその再現を目指していたはずですが、途中で頓挫しています。最近でも、需要不足に起因する需給ギャップについて「財政出動すべき」という声が上がる一方で、「財政再建」を優先する姿勢は変わっていません。

現在の政権や国政の状況を考慮すると、この傾向がすぐに変わるとは思えません。過度に期待を寄せず、自分たちに出来ることから手をつけて行く方が現実的でしょう。

本来であれば、国政は国民を信頼し、共に経済成長を目指してパイを増やすことに前向きになるべきですが、実際は「〇〇を増やすなら、XXを減らせ」といったゼロサムゲーム的な「分配の最適化」に囚われがちで、対立構造を生んでしまっています。これでは、お互いに攻撃し合うことへ力を注ぐことになり、問題の本質が見えなくなってしまいます。

トレードオフを選ぶ必要もないので、「両方増やせ」とか「どっちもやれ」を目指す方が、社会や経済の成長にとって良いことだと思うのですが、どうもゼロイチを信じられないというか、待っていられないというか。無から有を生むという基本を、忘れてしまってるんでしょうね。

結局、何の後ろ盾もない状態で、既存の需要やゼロサムゲームのフィールドには背中を向け、あるかどうかも分からない未知の需要に向かい、足場を確かめることなく、「えいやっ」と空中や幻想に身を投げる他ない。

ドラッカーは亡くなる約2年前のインタビューで、「書き残したテーマがあるとしたら?」という質問に対して 「無知(イグノランス)のマネジメントだ。もし書いていたら、私の最高傑作になっただろう」と語ったそうですが、この「顧客の創造」や「パイを増やす」取り組みについても、何となくその印象が重なるというか、何を伝えたかったのかも、分かるような気がしますね……。

「顧客の創造」は、内面と「鶏も卵も」がヒント?

完全な無知やゼロと向き合い、いくら時間を費やしたとしても、そう簡単に「ゼロイチ」は達成できません。だからといって、ユーザーインタビューや市場調査を通じて顕在化した需要やデータをかき集めても、それは「過去」や取り繕った「よそ行きの言葉」に過ぎません。どれだけ検索をかけたところで、「真の需要」や「本来の顧客」は404でNot found。見つかることはありません。

じゃあ、どうすれば良いのか。外側にある誰かの需要を探すのではなく、自分の内側にある「こうしたい」という衝動や、今は値段が付きそうにない「価値があるとは思えないもの」に、大きなヒントがあります。アナタ自身の内発的動機づけからくる夢や「想い」を、周りの人が受け入れやすいように形を整える。それが、一つの選択肢となります。

ポイントは、アナタらしさやその企業らしさ、存在意義や理念と噛み合っているかどうか。

そして、現在支持してくれている固定客やファンも、「それ、いいね」と受け入れてくれるかどうか。

そこが噛み合っていれば、大きく間違えることはないでしょう。

さらに、「今までにないもの」の度合いが高ければ高いほど、素材やコスト、法律など、様々な障壁が立ち塞がります。足りないものだらけで、「鶏が先か卵が先か」と悩むレベルなら、むしろ「顧客の創造」に成功しつつある確率は高いでしょう。

そして、そういう時に必要なのは、「鶏も卵も」とどちらか一方ではなく、両方同時に生み出そうとする覚悟と行動です。

もっとも、完全な「0→1」はほとんど存在しません。

どこかのタイミングで「先人の知恵」や「前例」と照らし合わせる必要があります。

既存のものとの突き合わせや調査が不十分だと、机上の空論に終わったり、研究不足感が漂ってしまったり、個人の知識やセンスだけで突っ走った結果、「なんか違う」と受け入れられずに終わるでしょう。

ここで更に注意したいのは、照らし合わせる行為の順番を間違えないこと。

必ず、「こうする」という方向が定まった後で、「どうやって」という手段やバランスを整える段階で実施すること。

最初にやってしまうと、マーケットインのように、既存需要の罠に引っかかってしまいます。

「本当の顧客」や「顧客の創造」を果たすためには、自社らしい理念の追求や在り方の選定、自分たちが目指す世界観の共有も不可欠です。それに共感して集まってくれる固定客やファンに向けて、「一緒に新しい世界を作りましょう」と呼びかけるようなものだから。

何も見えない空へ向かって、思い切って跳ぶ準備は整いましたか?

万が一、失敗して痛い思いをしても、後悔しない覚悟や勇気は十分ですか?

基本であり王道でもあるにも関わらず、明確な道は存在せず、危険なイバラの上を歩くしかない。

安心安全な既存市場や既存需要に背中を向けて、自分たちの夢に向かって突き進む覚悟ができたなら、さっさと跳んじゃいましょう。私も後からついていきます。

我々と共に、「顧客の創造」へ取り組んでみませんか?

ゼロサムゲーム、レッドオーシャンからの脱出こそがSDGs

それ以上増えることのない取り分に、全員で群がって競い合うようなゼロサムゲームや、激しいレッドオーシャンに居続ければ、持続困難な価格競争や薄利多売、長時間労働のサイクルに巻き込まれ、いずれ身動きが取れなくなります。

それを危惧して、ドラッカーは『販売の遂行』だけではいけないと考えたのでしょう。

企業が本当に企業として存続していくためには、割に合わない競争へ介入し続けるのではなく、自分たちにとって無理のない相手、理解してくれる人たちと関係を築き、長く続く道を選ぶべきだ、と。

持続可能な成長には、未知の世界、今は存在しない無知の世界と向き合い、ゼロサムゲームやレッドオーシャンから抜け出すことが不可欠です。

抜け出したいけど、抜け出せない。

底なし沼やそりたつ壁のような環境を振り切って、新しい環境に飛び出してみたい。

怖いし、エネルギーも膨大に必要でしょう。でも、それを厭わず、共に夢へ向かって突き進もうとするBBNと、Webサイト制作やマーケティングに取り組んでみませんか?

ゼロイチを果たすためなら、「鶏も卵も」の精神で汗をかいても良い、既成概念からの脱却し、新しい景色を見てみたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひお声掛けください。